Chimbote en Línea.- (Por: Ricardo Ayllón) “Cada artista tiene ‘su’ París, cada quién su propio encuentro, su desencuentro, cada quién su propio espejo, su demonio de ojos impropios”, nos dice Omar Aramayo en cierta parte de las reflexiones finales sobre el viaje fugaz de Víctor Humareda a París; y yo me valgo de esta conclusión para decir lo mismo acerca del artista, atreviéndome a parafrasear: “Cada quién tiene ‘su’ Humareda, cada quién su propio encuentro, su desencuentro con el artista”.

A “mi” Humareda lo hallé al final de mi adolescencia, en 1984, allá en el puerto de Chimbote, cuando mi padre lo mencionó el día en que me vio terminar un dibujo coloreado que yo ambiciosamente llamé “pintura”, y él exclamó con cachita: “¡Caramba, tenemos un Humareda en casa!”.

Era la primera vez que oía hablar del artista lampeño, y quizá se le vino a la mente a papá porque eran casi paisanos, mi padre es sandino (de la provincia de Sandia) y es posible que de alguna parte de la memoria el primer artista que se le vino a la cabeza fue este lampeño cuyo nombre se me quedó marcado y de quien empecé a indagar desesperadamente como si me hubieran hablado de un referente importante y para toda la vida.

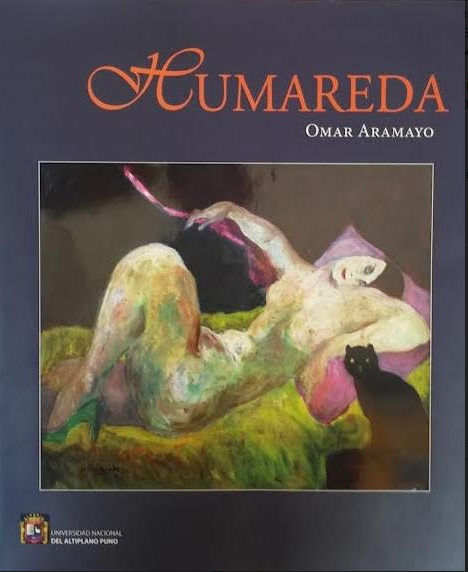

Recuerdo de ese tiempo el ejemplar de la revista Oiga; ahora que he visto registrada su portada en el libro de Omar (“Humareda”, Universidad Nacional de Altiplano Puno, 2016) estoy seguro que circuló por los pasillos de mi casa chimbotana, y fue allí cuando leí lo primero de él y me quedé prendado de la imagen, del personaje, de la locura, de la magia, de las fotos, de las posturas, de las frases ocurrentes, de la forma de vida, del talento… todo de un golpe, y fue tal vez en su nombre que persistí por unos años en querer hacerme artista plástico de escuela y postulé a Bellas Artes, fracasando rotundamente pero con la alegría de haber desandado las calles de Barrios Altos y el centro de Lima, lugares mismos que, a esas alturas, sabía que apenas unos años atrás habían sido el hábitat natural del artista.

Mi loca persecución de Humareda tiene dos capítulos importantes más en mi vida, cuando a principios de los 90 me habló mucho acerca de él el desaparecido editor y poeta Jaime Guzmán Aranda, quien se hiciera su amigo a finales de los 70 el tiempo en que trabajaba en el diario La Prensa y encontraba con frecuencia al artista por La Colmena tras su taza de manzanilla de la tarde, acompañándolo más de una vez a su cita infranqueable en el Bon Bufet-

Y luego, años después, exactamente en 1997, cuando anduve de periodista en el diario La Industria y tuve como una de las primeras comisiones venir a Lima para conocer al artista chimbotano Alfredo Alcalde y a su esposa la artista huanuqueña Yvette Taboada para que me cuenten –además de su trabajo personal– de su intensa amistad con el maestro Humareda.

Pero no he venido esta noche a hablarles de mí y de mi ciega persecución del artista que ahora corono con el comentario de este libro (de lo cual agradezco profundamente a Omar y a las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano, que no me han dado una responsabilidad sino más bien un premio), sino que he venido a hablarles de la luz de este trabajo que definitivamente abrirá mejor el camino hacia el conocimiento de Humareda, o el Humareda de Aramayo, porque esta es una nueva versión de su vida y obra que llega a nuestras manos con una propuesta verbal lírica, rica y desbordante, en la que el documental hace de las suyas pero con todas las trazas de una crónica que sabe sostenerse muy bien en su carácter híbrido, u ornitorrinquense, como catalogó al género el buen Guillermo Cabrera Infante, quien encontraba en ella, aparte de su basamento periodístico, a la poesía-ave y a la narrativa-mamífero, especie mezclada, heterogénea, que en el libro de Aramayo vibra y parece decirnos que su lenguaje fuera el del mismo Humareda de las calles, el desbocado, el precipitado. Yo no escuché jamás al artista pero orbita alrededor de mí la idea de que Aramayo se ha contagiado de su verbalismo, se ha premunido de su cabalidad espiritual para que este libro le salga así, una crónica trepidante y gozosa como los arlequines, como los danzantes, como sus mujeres desnudas y los caballos aquellos que en sus apuntes parecen brotar solitos del fondo blanco de la cartulina o el papel.

Esto es lo que hallamos, por ejemplo, en la primera parte, “Un genio anda suelto en la Parada”. Aramayo está describiéndonos hechos, datos, fechas, testimonios, anécdotas concretas, aconteceres puntuales, el tejido mismo de la vida y la apariencia de su protagonista, cuando aparece de pronto la luz maravillosa de la poesía, del símil, de la alegoría, nos sacan de lo establecido y nos llevan a la poderosa imaginación de las palabras. Escuchemos:

“En sus últimos días envejeció tanto, pero estaba vivo como si hubiese acabado de gritar al nacer solamente ayer. Y la verdad, la verdad, es que, cada día se iba pareciendo más a él mismo, a un genio, y eso lo tenía más loco de lo que era, más loco que una cabra. Un eremita, un pintor eremita en un desierto de texturas y colores, un desierto de camellos que pasa por el ojo de la aguja de fuego, el meollo mismo de la vida, en el bing bang de una sociedad que no sabe cuáles son sus procesos, una explosión de colores en este gran desierto llamado Lima, trabaja que trabaja día y noche, con las manos en la masa o solo fatigando al cerebro del elefante, al día conejo, perplejo, el pensamiento en el torno, su materia interior en ignición: la pintura en sí”. (p. 42).

Pero este es sin embargo, y después de todo, un homenaje pleno del artista; no nos descuidemos, no nos vayamos por las ramas y no veamos únicamente al personaje, al histrión que es lo que algunos solo quisieron ver; aquí están la calidad y la condición humana, la irreverencia no como pose sino como razón de vida, la rebeldía no como coyuntura sino como duro resultante de una biografía, y obviamente, las obsesiones plásticas propias del genio, aquellas que lo dibujan, lo rediviven y lo hacen caminar, lo siguen haciendo caminar aún entre nosotros:

“Humareda vivió sintiendo y presintiendo lo que ocurría a su alrededor, es decir su pintura no era solo color para los ojos, como algunos de sus críticos consideran, su obra era pigmento pero además es el contexto que capturó en sus imágenes de brujo, sin el afán de ser un documentalista, como dijimos. Es su vida inevitable pero además es Lima, es el pintor de Lima. Y aún no aparece otro, una estrella de su magnitud. Fuentes y formas de captar y transmitir energía con un solo objetivo. Energía en una sola dirección: creación, belleza, experiencia vital, y otra vez el círculo virtuoso: el encanto que trae en el genoma, la empatía con el mundo y su necesidad de vivir. Tres elementos indesligables que son el punto de partida para comprender su obra” (p. 42).

Las versiones diversas de los diversos episodios de su vida llegan en este libro como retazos de colores vivos o sombríos que se unen, que se remiendan, para lograr el gran telar claroscuro de una vida a veces intensa, otras irónica y en la mayoría de ocasiones azarosas.

La técnica narrativa de Aramayo sirve aquí para que cabalguemos en un relato que no nos da tregua, y en el que tampoco debemos permitirnos el lujo de darnos tregua puesto que quien se detenga podría perderse el ritmo del escritor, su respiración agitada surgida en y para la emoción; de hecho que contagia, atrapa esta prosa donde hallamos permanentemente mezclada la voz del narrador omnisciente con la del narrador de turno, y todo ello en un entrelazado único que debemos saber interpretar estéticamente para captarlo en su integridad; tal cosa ocurre por lo general en el segundo acápite: “Cronología de una pasión desbordada. Las voces”.

Son voces sí, a veces fantasmales, a veces concretas, que nos dan aviso que la versión de cada quién avanza también al ritmo de sus propias pulsaciones, las cuales resultan del tiempo en que conocieron a Víctor: en su dura niñez, como la bella versión de la profesora Ofelia Frisancho:

“Su mamá era muy drástica, no lo dejaba ni jugar, en la tienda que yo tenía le compraban carritos, en la puerta de la tienda hacía correr sus carritos. Déjalo, Eudocia, le decía inclusive, que salga el chiquito. No, ensucia su ropa. Lo privaba de todo y de todo le pegaba, por eso se volvió como soncito. No lo dejaron desarrollarse. Nada, Eudocia, le decía yo, deja que juegue, que vaya a mi casa, no dista mucho. No, se volvería malcriado. El abuelo le decía Déjalo, Eudocia, que vaya donde su maestra. No lo dejaba. Por eso se aburrió, terminó la primaria y se fue”. (p. 147).

Pero también en la del resto de gente que lo acompañó desde su arribo a Lima hasta sus últimos días, atravesando su paso por la Escuela, su sobrevivencia de los primeros años, su aprendizaje plástico, su viaje fugaz pero intenso a París, su vida en el Lima Hotel de la Parada, sus incursiones imperecederas en los burdeles, sus amoríos intensos con las prostitutas de turno, su presencia en restaurantes y cafés, su relación con otros artistas de la época, su “amistad” y constantes “diálogos” con Shakespeare o Beethoven, la relación con su familia, sus recuerdos de la Lampa natal, sus sentires estéticos, su vocación de maestro, su noción de sí mismo, su amor celestial por Marilyn Monroe, su relación con sus médicos cuando empieza a enfermar, su padecimiento de los últimos años, su opinión sincera sobre la política y la vida…

José Torres Böhl, Julio Campos, Ofelia Frisancho, Mario Sierra, Alfonso Carpio, Manuel Ugarte Eléspuru, Gonzalo Mariátegui, Tomás Vittes, José Antonio Bravo, Alfredo Alcalde, entre otros y en diferentes etapas de la vida del artista, van proporcionando valiosa información para la hechura de su imagen, para la compresión de su naturaleza y la constitución de su temperamento; hay que saberlo, imaginarlo, verlo tanto en su cotidianidad como en sus momentos más altos o más críticos, porque siempre se encontrará a alguien a su lado dando fe de este viejo niño que definitivamente en versión de Ivette Taboada (en el tercer capítulo) cobra humanidad.

Ella lo acompaña seis años de su vida, y quizá la amistad con esta mujer, amistad –se entiende– más allá de cualquier otro tipo de relación, es necesaria para que veamos a un Humareda danzando del brazo de un sujeto femenino que es su discípulo y no mero objeto de deseo, que ama como a una hermana o a una madre y a quien se ha propuesto transferir todos sus conocimientos y secretos, que escucha y le habla con la identidad plena de quien como él ha vivido el desarraigo provinciano en Lima por ir detrás de la pasión artística, y que servirá también para que sea caja de resonancia de sus preocupaciones estéticas o le guardará casi al final de la vida una desilusión de la que al artista le costará recuperarse, pero que nos servirá a sus admiradores para conocer su sentido del arte como doctrina y de la amistad como una virtud a prueba de balas.

Este libro, como dije líneas arriba, es una celebración, la fiesta de la emoción, la constante trasmisión del asombro, de aquella fascinación que Omar Aramayo, imagino, ha ido dejando crecer en el corazón con el paso de los años.

En el libro nos enteramos que conoció a Humareda en persona al buscarlo en su hotel para una entrevista, comisionado por la revista Visiones del Perú, pero obviamente que aquello fue solo el comienzo de una labor espiritual nacida en esa admiración que ganó altura y corpulencia conforme investigó, indagó, entrevistó, viajó, buscó, recopiló, lloró, escribió, corrigió y definió.

No nos queda claro cuántas veces más lo acompañó, pero la relación natal de ambos con Puno es importante aquí para entender la identificación con el sujeto altiplánico desarraigado o injertado en la gran urbe, esta Lima de siete cabezas que nos contiene y donde Humareda creó su particular estilo de vida, donde cada migrante en realidad crea su propia versión de la vida. Y para ello ha sido útil la anécdota, el testimonio de quienes anduvieron con él en las buenas y en las malas, y algunos otros tras de él para usufructuar la riqueza de su naturaleza superlativa.

El cúmulo de sus pinturas, fotografías, escritos, apuntes, catálogos y documentos consignados en este volumen, constituye un generoso registro complementario para adentrarnos en su contextura anímica, para comprender su tiempo y la posibilidad de ubicar en él la altura de su emoción estética; pero también para saber más del ser humano, del deudor, del paciente de Neoplásicas, del enamorado de la vida y más de las mujeres, o de la opinión de los críticos.

Aramayo reserva para el cuarto capítulo cuestiones teóricas que dan sostén a la propuesta humana; he ahí el porqué de las propuestas de sus críticos, de sus críticos plásticos pero también morales. Por eso es lícita aquí una revisión de sus referentes estéticos bajo la luz inicial del expresionismo hasta llegar a su lugar en la pintura peruana y entender con Roberto Miro Quesada, fuera de todo apasionamiento, que Humareda es “el último de los clásicos”. Un clásico que seguirá despertando efervescencias, identidades, entregas, preguntas e investigaciones. Porque un clásico lo es justamente por eso, porque jamás se agota como tema y, más bien, continúa creciendo conforme emergen más y más versiones de su vida y obra.

Este libro es una de estas, una versión emocionada, festiva, vibrante, lúdica hasta cierto sentido, de un artista por el que sentimos inquietudes renovadas cada vez que oímos su nombre o se nos abre como una mano cálida el legado de su arte. Gracias, Omar Aramayo, por la deferencia; gracias por la prosa alucinada y bien puesta de este libro que en adelante tendré en un lugar preferente, y gracias a ustedes amigos por permitir reunirse alrededor del incendio (no digo fuego) de un espíritu inacabable como el de este gran “demonio de ojos impropios” llamado Víctor Humareda.

Comentarios

Comentar